自分でできる!ゴミ屋敷片付けガイド

私たちの生活空間が徐々に「ゴミ屋敷」へと変わる事は珍しくはありません。

しかし、そんな状況に直面したとき、どう対処すればよいのか悩む方も多いでしょう。

本記事では、自分自身でできる効果的なゴミ屋敷の片付け方法を紹介します。

まず、ゴミ屋敷の実態やその原因を理解した上で、片付けに向けた準備を進め、必要な道具や計画を整えるステップから始まります。

また、ゴミの分別や必要なものと不要なものの見極め、さらには作業を進めるためのテクニックについても詳しく解説します。

片付けが終わった後には、持続的な維持管理の方法や専門業者に依頼する際のポイントもお伝えします。

この記事を読み進めることで、自分自身で見違えるような空間を再生するための知識と手法を手に入れることができると思います。

整理整頓された生活環境を取り戻す第一歩を踏み出してみませんか。

ゴミ屋敷の実態

ゴミ屋敷は、住居内に不要な物が大量に蓄積され、生活空間が著しく制限されている状態を指します。

この現象は日本のみならず、世界各地で見られ、深刻な社会問題となっています。

特に高齢者や精神的な疾患を持ってしまってる方々に多く見受けられる様ですが、仕事や家庭のストレスから多くの人が無意識に物をため込み、結果的に住環境が劣悪化するケースも少なくありません。

ゴミ屋敷の特徴として、物が床に散乱しているだけでなく、悪臭や害虫の発生なども付随することがあります。

ゴミ屋敷とは何か

具体的にゴミ屋敷とは、居住スペースが物で埋め尽くされ、入居者が生活する上での基本的な動線が妨げられる状態を指します。

頻繁に通る場所が確保できず、食事や就寝、トイレの利用にも支障をきたすような状況です。

ゴミ屋敷は見た目の劣化だけでなく、悪臭や衛生面の悪化も伴い、近隣住民にも影響を及ぼすことがあります。

たとえば、通りかかった際に漂う不快な臭いや、害虫が発生することによって、地域の人々の生活環境までも損なうことになります。

こうした問題から、ゴミ屋敷は社会から孤立する結果を招くこともあります。

ゴミ屋敷になる原因

ゴミ屋敷が形成される根本的な原因は主に心理的、社会的、環境的要因があります。

まず、心理的な要因としては、物を手放すことができない「物に対する執着心」や、物を捨てることによる罪悪感などが挙げられます。

例えば、思い出の品や、高価な物が無駄になってしまうことへの恐れから、どんなに不要であっても物を手元に置き続けてしまうことが多くあります。

また、心の健康に問題がある場合、うつ病や強迫性障害などが影響し、物をため込みやすくなることが指摘されています。

次に、社会的な要因としては、孤独感や社会的なつながりの欠如が挙げられています。

特に一人暮らしの高齢者が孤立している場合、心の支えとなる人がいなかったり、生活へのアプローチが分からずに物をため込んでしまう傾向が見受けられます。

さらに、環境的な要因として住居の狭さや収納スペースの不足、生活が困窮していることによる物の管理不足などもあります。

狭い居住空間では物を整理しきれず、どんどん物が積み重なってしまうことがあります。

このように、ゴミ屋敷の実態は多岐にわたりますが、その特徴や形成される背景を理解することは、問題解決への第一歩です。

適切なサポートを受けながら、生活環境を改善するための取り組みが求められています。

片付けを始める前の準備

片付けを成功させるためには、事前にしっかりと準備を行うことが重要です。

この章では、片付けを始める前に必要な道具や用品について解説し、効果的な片付け計画の立て方を紹介します。

必要な道具と用品

片付けに取り掛かる際には、適切な道具と用品を準備しておくことが必要です。

まずは、大きなごみ袋や段ボール箱を用意しましょう。

これらは、不要なものを分別しながら収集する際に非常に役立ちます。

また、貴重品や思い出の品を保管するための特別な箱も必要です。

さらに、作業を効率的に進めるためには、以下の道具も役立ちます。

掃除用具として、ほうきやちりとり、モップ、掃除機を揃えることは欠かせません。

片付けが終わった後に掃除をするために、これらの道具が必須です。

また、収納用品として引き出しやラック、小物整理ボックスも考慮すると良いでしょう。

使用頻度の高いアイテムを収納するための場所を確保しておくことで、日常生活における整理整頓がしやすくなります。

片付けの計画を立てる

片付けを効率的に行うためには、具体的な計画を立てることが必要不可欠です。

まず、どの部屋から片付けを始めるかを決めて、それに優先順位をつけましょう。

例えば、リビングやキッチンは日常的に使用する場所であり、すぐにでも片付けたいところです。

次に、片付けのスケジュールを作成します。特定の時間帯や日を設定することで、集中して作業に取り組むことが可能になります。

計画には、片付けを行う際の目標設定も含めて作る事が大事です。

例えば、「1日でリビングを片付ける」や「3時間でクローゼットを整理する」といった具体的な目標を設定することで、達成感を得ることができます。

また、計画を立てた後は、実行に移す前に全体の流れをイメージしておくと、意識が明確になります。これにより、計画に沿った行動がしやすくなります。

さらに、片付けを進める際には進捗を記録することも重要です。

片付けが進むごとにその成果を確認できることで、モチベーションを維持しやすくなります。

また、進捗状況の描写を振り返ることで、次回の片付けに生かすことができ、効率的な作業につながります。

以上のように、片付けに取り掛かる前には必要な道具と用品を整え、しっかりとした計画を立てることが大切です。

これらの準備が整った後は、実際の片付け作業にスムーズに取り掛かることができるでしょう。

片付けのステップ

片付けを行う際、しっかりとしたステップを踏むことが重要です。

特に、ゴミの分別や必要なものと不要なものの見極めは、効果的に整理整頓を進めるための基礎となります。

ここでは、この2つのステップについて具体的に見ていきます。

ゴミの分別方法

ゴミの分別は、効果的な片付けの第一歩です。

家庭で出るゴミは、一般的に「燃やせるゴミ」「燃やせないゴミ」「資源ごみ(リサイクル)」の3つに大別されます。

まずは、それぞれの特性を理解し、適切に分別することが求められます。

燃やせるゴミは、主に食品廃棄物や紙類、木くずなどが該当し、可燃ごみとして定期的に回収されます。

例えば、使い終わった食材の包装や、捨てる予定の紙くずは燃やせるゴミに分類されます。

次に、燃やせないゴミには、陶器やガラス、大きな家具など、焼却できない物質が含まれます。

これらは自治体によって回収日が決まっていることが多いので、あらかじめ確認しておくことが大切です。

最後に、資源ごみとして分別されるのは、ペットボトルや缶、新聞など再利用可能な資源です。

これらはリサイクルに回されるため、正しく分けることで環境保護にも貢献できます。

各自治体の分別ルールに従い、正確に分けることが肝心です。

さらに、分別したゴミをきちんと収集日に出すことで、地域の美化にもつながります。

必要なものと不要なものの見極め

片付けの際には、持ち物の中から必要なものと不要なものを見極めることが不可欠です。

この作業には時間がかかることもありますが、一つ一つ丁寧に判断することで、片付け後の生活が大きく変わります。

まず、必要なものを定義するためには、実際に使用頻度を考慮することが重要です。

「このアイテムは昨年使ったか?」「今後も使う可能性があるか?」と自問自答し、使用状況を振り返ります。

特に、長期間使用していない物は、実際にはミニマルライフを妨げていることが多いです。

不要なものを捨てる判断基準には、状態や感情も大きく影響します。

例えば、古い服や使っていない家電製品があった場合、それが本当に今の生活に必要かどうかをしっかり考える必要があります。

心の中で「いつか使うだろう」と思いがちですが、実務的には多くの場合、その「いつか」は訪れない場合が多いです。

さらに、不要なものを見極めるためには、実際に手にとってみて、その物の存在意義を感じてみるのも良い方法です。

これにより、感情的な執着を解消しやすくなります。

例えば、思い出の品であっても、記憶に残っているものであれば、写真に保存しておくことで物理的なスペースを空けることも可能です。

最後に、片付けのプロセスにおいては、必要なものを明確にするだけでなく、不要なものの処理方法を考える必要もあります。

寄付やリサイクル、捨てる前にどのように処分するかを決めておくことで、スムーズに進めることができます。

このように、必要か不要かをはっきりさせることが、片付けを成功に導く鍵となります。

効果的な片付けテクニック

片付けは、家の中を整理整頓し、快適な空間を作るための重要なプロセスです。

しかし、効果的に片付けを行うためには、適切なテクニックや方法を用いることが欠かせません。

このセクションでは、特に「ルールを決めて作業を進めること」と「時間管理と休憩の取り方」について詳しく解説します。

ルールを決めて作業を進める

片付けを行う際に、まずは取り組み方に関するルールを決めることが重要です。

具体的なルールを設定することで、作業が効率的になり、無駄な時間を省くことができます。

ここでのルールは、単に物の整理や廃棄方法だけでなく、自分自身がどのようにその作業を行うかという点にも及びます。

例えば、片付けのルールとして「一回に一カ所だけを片付ける」というものがあります。

このルールを設定することで、集中力を保ちやすく、達成感を得やすくなります。

また、物の整理をする際には「一つの物に対して、一つの行動を」というルールを設けることで、思考が明確になり、次に何をするべきかが分かりやすくなります。

さらに、物の捨てる基準を明確にすることもルールの一つです。「過去1年使用していないものは処分する」といった具体的な基準を設けると、判断が容易になります。

このように、自分に合ったルールを設定することで、よりスムーズに作業を進めることができます。

時間管理と休憩の取り方

片付け作業は、時間がかかる場合があります。そのため、効率よく片付けを進めるためには時間管理が非常に重要です。

効果的な時間管理には、「作業時間」の設定と、適切な「休憩時間」を設けることが不可欠です。

まずは、事前に片付けに必要な作業時間を見積もりましょう。

例えば、「今日はクローゼットを片付ける」と決めた場合、その作業にどれくらいの時間が必要かを考え、時間を設定します。

目安としては、片付けに没頭できる90分から120分の作業時間を設定し、その後10分から15分の休憩を取ることを推奨します。

休憩時間を設けることも非常に重要です。休憩を取ることで脳がリフレッシュされ、集中力が回復します。

特に、長時間にわたる片付け作業では、適度な休憩が欠かせません。

休憩中には軽くストレッチをしたり、飲み物を摂ったりすることで、次の作業に備えられます。

また、タイマーを使用するのも良い方法です。タイマーをセットして、決めた作業時間と休憩時間を交互に実行することで、ルーチンを作り、規則正しい作業をすることが促進されます。

片付け後の維持管理

ゴミ屋敷の片付けを行った後は、その成果を維持するために、適切な管理を行うことが重要です。

片付けは一時的な行動ではなく、長期的な取り組みが必要になります。

ここでは新たなゴミを出さないためのコツや定期的なチェックとメンテナンスについて詳しく解説します。

新たなゴミを出さないためのコツ

新たなゴミを出さないためには、日常生活に於いていくつかの工夫が必要です。

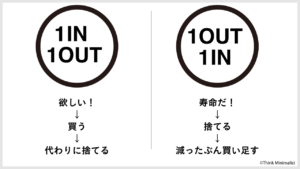

まず、一つの有効な方法は、物の増加を防ぐ「ワンイン・ワンアウト」ルールを設定することです。

これは新しい物を一つ購入した場合、同じ数だけの不要な物を手放すという原則です。

このルールを実践することで、無駄な物を増やさずに済みます。

次に、定期的な整理整頓の時間を作ることも大切です。

月に一度、特定の日を設けて、収納スペースを見直す習慣を作ることで、物が溜まるのを未然に防ぐことができます。

この時間には、最近使った物、今後使う予定の物、不要な物の三つに分けて仕分けを行い、不要な物は捨てるかリサイクルすることを考えましょう。

さらに、買い物の際に衝動買いを避けるためには、事前にリストを作成し、それに基づいて買い物をするのがポイントです。

リストにない物を無駄に購入することを防ぎ、冷静に必要な物だけを選んで買うことができるようになります。

また、無駄なパッケージの多い商品は選ばず、エコな選択をすることも心掛けましょう。

定期的なチェックとメンテナンス

片付けた後の空間を維持するためには、定期的なチェックとメンテナンスが欠かせません。

まずは、空間の見える部分、見えない部分にかかわらず、定期的に掃除を行うことを習慣化しましょう。

例えば、週に一度の掃除デーを設け、家全体を見渡し、物の状態を確認することで、早期に問題を発見することができます。

次に、収納スペースが整理されているかを確認しましょう。

物が溜まりやすい場所を定期的にチェックし、乱雑になっている場合は、再度整理整頓を行う必要があります。

特に季節が変わる時期や、年末の大掃除のタイミングで見直すことは効果的です。

この際に、「過去1年間に使用しなかった物は手放す」といった基準を設けることも、空間をきれいに保つために役立ちます。

さらに、思い出の品など特別な意味を持つ物についても、定期的に自問自答することが大切です。

「これを捨てない理由は何か?本当に必要か?」と自分に問うことで、本当に大切な物を見極めることができ、無駄なものを抱え込むことを防ぎます。

上述したように、片付け後の維持管理は、一度の努力で完了するものではなく、継続的な取り組みが求められます。

新たなゴミの発生を抑えるためのコツを実践し、定期的にチェック、メンテナンスを行うことで、清潔感のある快適な生活空間を保ち続けることができるでしょう。

また、弊社では、片付けで出た不要品の回収や、1人では処分出来ない物等、いつでも対応いたします。お気軽にご相談ください。

前の記事へ

« 「家の整理のコツ|快適な暮らしを実現しよう」次の記事へ

壊れた家電をスムーズに捨てる方法まとめ »