家庭で実践!SDGs目標達成のためにできること

持続可能な発展目標(SDGsエスディージーズ)

みなさん、SDGs聞いたことありますか?世界中でSDGsに対する関心が高まる中、自分たちの生活の中で実践できる具体的なアクションについて考えることが重要です。

本記事では、家庭単位でのSDGsの目標達成に向けた取り組みを紹介します。

まず、SDGsの基本的な理解から始まり、家庭内での省エネルギーやリサイクル、食品ロスの削減方法を具体的に解説。

さらに、環境に配慮した生活や教育活動を通じて、次世代への意識づけや地域社会への貢献の重要性についても触れます。

これにより、個人や家庭がSDGsを実践することの意義を理解し、自分たちにできる取り組みを見つけ出す手助けをします。

持続可能な社会を築くために、小さな一歩が大きな意味を持つことを実感できる内容となっています。ぜひ、家庭でできる実践的なノウハウを学び、日常生活に取り入れてみてください。

SDGs(エスディージーズ)とは何か

SDGsとは、持続可能な開発目標

Sustainable Development Goals(サステナブル・ディベロップメント・ゴールズ)の略です。

持続可能な開発目標は、国連が2030年までに達成を目指す17の目標から成る国際的な枠組みです。

これらの目標は、経済的成長、社会的包摂、環境保護の3つの側面を統合し、誰一人取り残さない持続可能な社会の構築を目指しています。

SDGsは、2015年にニューヨークで行われた国連持続可能な開発サミットにおいて159の国々により採択された17の国際目標であり、2030年までの達成に向けて各国政府や企業、市民社会に広く浸透しています。

SDGsの目的は、貧困を撲滅し、地球環境を守り、平和で公正な社会を実現することにあります。

これにより、全ての人々に対して平等で持続的な未来を提供する基盤を作ることが求められています。

SDGsの概要と目的

SDGsは、全ての国が共同で取り組むべきグローバルな課題を特定し、これを解決するための指標を示しています。

ただの達成のための指標ではなく、各項目に対する具体的な数値目標を設けて進捗を測る仕組みでもあります。

このため、SDGsの実行は政策の推進だけでなく、経済、環境、社会的な意識や行動も必要です。

具体的な目的には、貧困の撲滅、質の高い教育の確保、ジェンダー平等の推進、クリーンな水と衛生の確保、持続可能なエネルギーの確保など、非常に多岐にわたります。

これらは相互に関連し合い、一つの目標の達成が他の目標の達成に寄与することになります。

SDGsの17の目標

SDGsの17の目標は、以下の通りです。

1. 貧困をなくそう

2. 飢餓をゼロに

3. すべての人に健康と福祉を

4. 質の高い教育をみんなに

5. ジェンダー平等を実現しよう

6. 安全な水とトイレを世界中に

7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに

8. 働きがいも経済成長も

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

10. 人や国の不平等をなくそう

11. 住み続けられるまちづくりを

12. つくる責任つかう責任

13. 気候変動に具体的な対策を

14. 海の豊かさを守ろう

15. 陸の豊かさも守ろう

16. 平和と公正をすべての人に

17. パートナーシップで目標を達成しよう

これらの目標は、短期的な達成だけでなく、持続可能な長期的発展を考慮して設定されています。社会が直面する課題に対して各国が共通の目標を持つことが、より大きな成果を生むことにつながると考えられています。

家庭でできるSDGsの取り組み

持続可能な開発目標(SDGs)は、私たちの未来に向けた重要な取り組みです。

家庭でもSDGsに貢献できる方法は多くあり、これらの行動は環境保護と資源管理だけでなく、経済的な節約にもつながります。

この記事では、家庭で簡単に実践できるSDGsの取り組みを紹介します。

省エネルギーと再生可能エネルギーの利用

省エネルギーは、家庭でのエネルギー消費を抑えるための重要なステップです。

家庭でできる省エネルギーの方法として、まずは電気を無駄に使わないよう心掛けることが大切です。

例えば、使わない部屋の電気を消す、エアコンの温度設定を適切にする、LED照明に変更するなど、小さな工夫が大きなエネルギー節約につながります。

さらに、家庭での再生可能エネルギーの利用も進めたいところです。

近年、家庭用の太陽光発電システムが普及してきています。

これにより、自宅で発電した電力を使用することで、電気代を削減できるうえ、電力会社から購入する化石燃料由来の電気の使用を減らすことができます。

また、電力の余剰分を売却することも可能です。

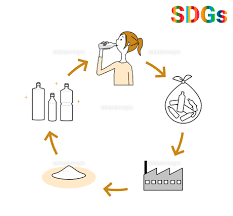

リサイクルとごみの減量

リサイクルとごみの減量は、資源の有効活用を促進し、廃棄物を減少させる重要な取り組みです。

まず家庭内でリサイクルを行うためには、資源ごみ(プラスチック、紙、ビン)を分別することが必要です。

市区町村のリサイクルプログラムに従い、きちんと分別することで、リサイクル可能な資源を正しく処理することができます。

また、ごみの減量を意識した生活も重要です。

一つの方法として、購入時に過剰な包装を避けることが考えられます。

エコバッグを持参し、使い捨てのプラスチック袋をお断りすることで、買い物時のごみを減らすことができます。

さらに、食品ロスを減らすために、食品を計画的に購入し、余った食材を使い切る工夫もセンスの一つです。

家庭でできるSDGsの取り組みは、生活の一部として根付くことで、より持続可能な社会へとつながります。

これらの具体的な行動を日常生活に取り入れることで、少しずつでも未来への良い影響を与えることができるでしょう。

食品ロスの削減

食品ロスは、食品がまだ食べられる状態でありながら廃棄されることを指します。

世界全体で見れば、年間約13億トンの食品が廃棄されており、これは全ての食品生産量の約3分の1に相当します。

食品ロスは、環境問題や社会問題だけでなく、経済的な観点からも無駄を生じさせる要因となります。

そこで、食品ロスを削減するためには、食品の適正管理と消費、さらには地産地消の推進が重要です。

食品の適正管理と消費

食品を適切に管理し、消費することは、食品ロスを削減するための第一歩です。

まず、家庭での食品管理では、購入時に必要な量を見極めることが重要です。

買い物リストを作成し、必要な食品のみを購入することで、余分な食品を無駄にすることを防げます。

また、冷蔵庫や食品ストックを定期的にチェックし、賞味期限の近いものから消費する工夫も有効です。

さらに、食材の保存方法を正しく理解し、食品が傷まないように管理することが求められます。

例えば、果物や野菜は適切な温度で保存することで、鮮度を保ち、長持ちさせることができます。

さらに、調理の際には、残り物を有効活用する技術も重要です。

残り物を次の食事に利用したり、工夫して新しい料理にすることで、無駄を減らすことができます。

また、友人や家族と共有することで、一人分の料理が余った場合でもロスを防ぐことができます。このように、日常生活の中で少しの努力を行うことで、大きな食品ロス削減に繋がります。

地産地消の推進

地産地消とは、地域で生産された食品をその地域内で消費することを指します。

この取り組みは、食品ロスの削減においても非常に有効です。

地元の農家や生産者から直接食材を購入することで、新鮮な食品を手に入れることができます。

また、地産地消は、流通コストを削減し、長距離輸送による環境負荷を軽減します。

地元産の食材は、旬のものを取り入れることができるため、鮮度も高く、味も良好です。

さらに、地域の経済を活性化し、地元の農業を支えることにも繋がります。

定期的に行われる地元のファーマーズマーケットや農産物直売所も利用することで、地元の新鮮な食材を手に入れることができ、食品ロス削減にも貢献できます。

このように、食品ロスの削減は私たち一人一人の意識と行動によって可能です。

食品の適正管理と消費、地産地消の推進を通じて、持続可能な社会を実現するために、私たちの生活に取り入れ、実践していくことが求められています。

環境に優しい生活

私たちの生活は、環境に大きな影響を与えています。

そのため、家庭や個人がどのように持続可能な生活を送るかが重要です。

環境に優しい生活は、日々の小さな選択から始まります。ここでは、エコバッグやエコ容器の使用、製品選びのポイントについて詳しく見ていきます。

エコバッグとエコ容器の使用

エコバッグは、プラスチック製の買い物袋の代わりに使用できる再利用可能なバッグです。

多くの地域でプラスチック製の袋の使用が禁止されつつある中、エコバッグは非常に便利なアイテムとなっています。

また、エコバッグを持ち歩くことは、意識的に環境への配慮を持つことにも繋がります。

買い物の際には毎回利用することで、無駄なプラスチックを減らせるだけでなく、経済的にも問題がなくなります。

同様に、エコ容器の使用も環境に配慮した行動の一つです。

使い捨てのプラスチック容器やランチボックスの代わりに、再利用可能な容器を選ぶことで、ゴミの量を減らすことができます。

特に、食品を持ち運ぶ際には、ステンレスやガラス製の容器を使用すると、衛生的で長持ちします。

さらに、これらの容器は適切な管理を行うことで、化学物質の移行を避けながら安全に使用することができます。

製品選びのポイント

環境に優しい生活を実現するためには、日々使用する製品の選定も重要です。

まず第一に、製品の素材に注目しましょう。

再生可能な資源から作られた製品や、リサイクル材料から作られた製品を選ぶことで、資源の無駄遣いを減らすことができます。

特に、製品に使用されるパッケージにも環境配慮があるものを選ぶとよいでしょう。

次に、耐久性が高いものを選ぶことも大切です。

すぐに壊れてしまう安価な製品ではなく、長持ちする製品を選ぶことで、結果的にゴミを減らし、資源の消耗を抑えることができます。

また、中古品やリサイクル品を選ぶことも、環境に優しい選択です。

これにより、新しい資源の採取を減らすことができ、使われなくなった製品に新たな価値を与えることにもなります。

企業の社会的責任(CSR)やエコロジカルな取り組みを評価し、そのような会社の製品を選ぶことで、企業にも持続可能な方向性を促す影響を及ぼすことができます。

最後に、持続可能な製品の選択だけでなく、購入時の量や頻度にも注意を払うことが重要です。

必要以上に物を持たない「ミニマリズム」の考え方を取り入れたり、計画的に購入することで、無駄を省き、環境負荷を軽減することができます。

このように、エコバッグやエコ容器の使用、そして製品選びのポイントを意識することで、環境に優しい生活を送ることができます。

日常生活の中での小さな行動が、地球環境を守る大きな一歩となります。

教育と啓発活動

SDGs(持続可能な開発目標)は、グローバルな課題に対する解決策を模索する中で、特に教育と啓発活動がその意義を持ってきます。

子どもたちにSDGsの考え方を伝え、地域活動への参加を促すことは、将来的な持続可能な社会を築く基盤となります。

以下では、子どもへのSDGs教育の具体例と、その教育を通じて地域活動に参加する意義について詳しく説明します。

子どもへのSDGs教育

子どもへのSDGs教育は、教育機関や家庭での取り組みが重要です。

その目的は、子どもたちが持続可能な社会の実現に貢献できるような基礎的な知識や意識を養うことです。

例えば学校では、SDGsをテーマにした授業を実施したり、プロジェクト学習を通じて環境問題や貧困問題への理解を深めることが有効です。

具体的には、SDGsの17の目標を通じて、各目標がどのように私たちの日常生活に関連しているかを考察する機会を提供します。

たとえば、目標12「作る責任 使う責任」に関連して、食品ロスの問題を取り上げ、簡単なリサイクル活動や家庭での食品管理について話し合うことで、実践的な取り組みへとつながる教育が可能です。

さらに、楽しく学ぶことが重要です。

クイズ形式やゲーム形式でSDGsを学ぶことで、子どもたちの興味を引き出し、知識を自然に吸収させることができます。

また、教育現場だけでなく、地域の図書館や公民館と連携し、SDGsをテーマにしたワークショップを行うことも効果的です。

これにより、地域全体でSDGsについての理解が深まり、参加意識が生まれます。

地域活動への参加

地域活動は、SDGs教育の実践の場として非常に価値があります。

子どもたちが地域での活動に参加することで、学んだことを実際に行動に移す機会が生まれ、SDGsの理念をより実感することができます。

具体的な活動としては、地域の清掃活動や植樹活動などが挙げられます。

例えば、地域の清掃活動では、子どもたちが自分の住む環境の大切さを理解し、周囲の美化に努めることで、地域への愛着と責任を学ぶことができます。

また、SDGsの目標15「陸の豊かさを守ろう」にも関連する活動として、地域の生態系や自然環境に対する理解を深めることができるのです。

さらに、地域イベントに参加することで、他の参加者との交流や協力の重要性を学ぶことができます。

地域の住民や他の学校の子どもたちとともに活動することで、異なる視点や背景を持つ人々とのコミュニケーション能力が育まれ、将来的な社会的なつながりの形成にも寄与します。

このような参加を通じて、子どもたち自身がSDGsを身近な問題として考え、行動する姿勢を育むことは、持続可能な未来を築くために欠かせません。

地域活動は、知識を実践に変えるだけでなく、腑に落ちる学びに繋がります。

このように教育と地域活動は連動し、SDGsを実現するための一歩となるのです。

継続的な取り組みと改善

持続可能な開発目標(SDGs)は、環境、経済、社会の観点から地球規模の課題について解決を目指すものであり、これを効果的に実現するためには、コミュニティや各個人の継続的な取り組みが不可欠です。

この章では、目標設定と進捗の確認、そして他者との協力や情報共有について考えます。

これらの活動は、SDGsを実現するために重要な要素であり、個人や組織がそれぞれの役割を果たす際の指針となります。

目標設定と進捗の確認

まず、SDGsの取り組みを成功させるためには、明確な目標設定が必要です。

目標は現実的なものであるべきで、特定の期限内に達成することが求められます。

たとえば、家庭でのエネルギー消費を翌年までに10%削減するという具体的な目標を立てることが考えられます。

このように数値化された目標は、達成状況の明確化に役立ち、モチベーションの向上にも貢献します。

目標を設定したら、次に重要なのが進捗の確認です。

これには定期的なチェックポイントを設けることが効果的です。

例えば、毎月の家計簿を見直したり、週間のエネルギー使用量をグラフにすることで、自身の取り組みがどれだけ進んでいるのかを視覚的に把握することができます。

進捗をどう記録するかに関しては、アプリや専用のノートを使用するなど、さまざまな方法があります。

進捗を確認することで、目標に対する意識が高まり、必要な改善点や新たなアクションを見つける手助けとなります。

このプロセスには柔軟性も必要で、場合によっては目標を見直したり、アプローチを変更することも重要です。

たとえば、初めの目標が達成困難であると分かった際には、より具体的な小目標を設定することが助けになります。

他者との協力と情報共有

SDGsの取り組みは、個人だけでなく、地域社会全体で行うことが重要です。

そのために、他者との協力を促進し、情報を共有することが求められます。

他者と協力することで、より大きな影響を持つ活動が実現可能になるからです。

例えば、地域でエコキャンペーンを実施することで、多くの人々に省エネルギーの重要性を伝え、実際に行動を促すことができます。

具体的な例としては、学校や企業、非営利団体が協力して、環境問題をテーマにしたイベントを開催することがあります。

イベントでは、専門家からの講演やワークショップを通じて情報を得るとともに、参加者同士での意見交換が行われます。

このようにして、知識と経験を共有することで、参加者は自らの取り組みに活かすことができるのです。

また、情報共有の方法も多様化しています。

SNSやブログ、地域の掲示板などを通じて最新の情報や取り組みの状況を発信しやすくなっています。

これらの情報を活用することで他者の成功事例を学び、インスピレーションを得ることができるでしょう。さらに、多くの人が参加することで、取り組みとしての幅が広がり、多様な視点からの意見が集まることも大きな利点です。

このように、目標設定と進捗の確認、他者との協力と情報共有は、個人や組織がSDGsに向けて持続的に取り組むための基盤となります。

持続可能な社会の実現に向けて、一人一人ができる取り組みを見直し、改善し続けることが、未来への大きな一歩となるのです。

前の記事へ

« 不燃ゴミの正しい捨て方と処分法まとめ次の記事へ

生前整理の基本:元気なうちに始める理由 »