「ゴミが回収されない?原因と対策を徹底解説」

私たちの日常生活に密接に関わるゴミの回収問題。

思うように回収がされないことがあるのは、意外と知られていない事情が影響しています。

本記事では、ゴミが回収されない主な理由や地域ごとのルールを解説し、適切な準備や近隣住民とのコミュニケーションの重要性についても触れています。

具体的には、環境要因や誤解されがちな収集日、分別の不備など、これらの要因を明らかにし、それに基づいた解決策を提案します。

加えて、実際に役立つゴミ出しのテクニックや地域の情報を共有する方法を学ぶことで、スムーズなゴミ回収を実現する手助けとなります。

この記事を通じて、読者は自身の地域でのゴミ問題の理解を深め、実践的な解決法を身につけることができるでしょう。

ゴミが回収されない主な理由

ゴミが回収されないことは、住民にとって非常に不便でストレスの多い問題です。

この問題の背後には、さまざまな理由が存在します。

本章では、特に環境要因や収集に関する誤解、不適切な分別について詳しく説明します。

環境要因による影響

ゴミ収集は、天候や環境条件に大きく影響されることがあります。

たとえば、大雨や強風、雪など、悪天候の際には、収集作業が厳しくなるため、予定通りにゴミが回収できない場合があります。

また、自然災害が発生した場合、交通インフラが損傷を受けたり、作業員の安全が確保できなくなったりするため、このような場合も収集が遅れることがあります。

さらに、特定の地域ではゴミ収集車がアクセスできない場所もあり、その結果として収集されないゴミが出てしまうこともあるため、環境要因は非常に重要な要素です。

収集日や時間の誤解

ゴミ収集のスケジュールは地域によって異なるため、多くの住民が収集日や時間を誤解していることがあります。

例えば、地域によっては隔週での収集や特定の日に限られる場合があり、住民がうっかり収集日を忘れてしまうことがしばしばあります。

場合によっては、知らせが十分に行き届いていないために誤解が生じ、思い込んだ収集日にゴミを出しても回収されないという事態が起こることもあります。

特に引っ越しをしたばかりの方や新しく地域に住むことになった方は、早めに地域のゴミ収集スケジュールを確認することが重要です。

ゴミの分別が不適切

ゴミの分別が不適切な場合、回収されない原因となります。

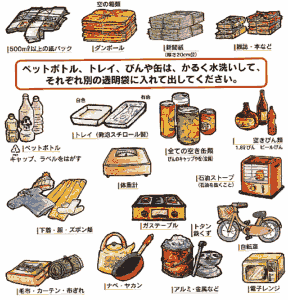

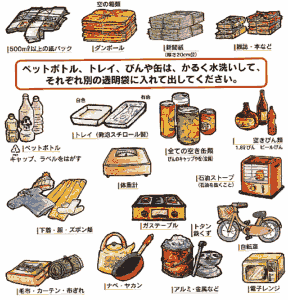

多くの地域では、リサイクルや廃棄物処理のために、ゴミを適切に分別することが求められています。

不適切に分別されたゴミは、回収車によって受け入れられないことがあり、結果としてそのゴミは収集されないまま残ることになります。

例えば、プラスチック製品や紙ごみが混ざっている場合、リサイクルが難しくなり、収集の対象外となることがあるのです。

そのため、各地域の分別ルールを十分に理解し、実践することが不可欠です。

地域ごとのゴミ回収ルール

ゴミの回収ルールは、地域によってさまざまな特徴があり、それぞれの地域で特有の規則が存在します。

これらのルールは、地域の環境や住民のライフスタイル、文化的背景に基づいて策定されています。

そのため、同じ国内でもごみの出し方や回収の仕組みが大きく異なることがあります。

本記事では、各地域の特徴やルールの違い、さらに日本国内での一般的な備えについて詳しく解説します。

各地域の特徴とルールの違い

日本の各地域で採用されているゴミ回収ルールは、都市部と地方では大きな違いがあります。

例えば、都市部ではゴミの回収が週に二回行われるところが多くありますが、地方では月に数回しか行われないことがあります。

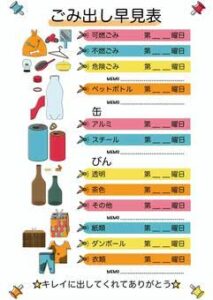

また、ゴミの種類に応じた回収日が設定されていることもあり、可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミのそれぞれの分類が必要です。

さらに、住んでいる地域によっては特定の曜日にだけ回収される指定ルールがあるため、住民はそれを守ることが求められます。

また、地域によってはゴミの出し方が厳格に定められているケースもあります。

一部の地域では、ゴミを出す際の袋の色や材質にまで指定があり、そのルールを守らない場合、ゴミが回収されないことが多いです。

このように、地域ごとの特性に応じた細かいルールが存在し、住民はそれに従うことが求められます。

日本国内での一般的な例

日本国内で一般的に見られるゴミ回収ルールの一例として、東京都のルールを挙げることができます。

東京都では、地域によって回収日が異なるものの、可燃ゴミは通常週2回、不燃ゴミは週1回、資源ゴミ(ペットボトルや缶、びんなど)は月2回の回収があります。

可燃ゴミは夜8時から9時の間に出すことが推奨されており、出し方にも注意が必要です。

また、併せて細かい分別が義務付けられており、可燃ゴミの中に不燃ゴミが混入している場合は回収されません。

これによって、リサイクル率の向上を目指しています。

一方、地方自治体では、例えば北海道のある町の場合、ゴミの回収が月に数回で、分別がシンプルな場合が多いです。

この地域では可燃ゴミと不燃ゴミを基本的に分別するだけで、資源ゴミは持ち帰りることを推奨することもあります。

このように、地域によってはルールが比較的緩いこともありますが、同じく地域環境に配慮した処理方式が採用されています。

このような、地域によるゴミ回収ルールの違いは、住民のライフスタイルや地域の環境保護に対する意識を反映していると言えるでしょう。

国全体でのゴミ問題解決に向けた取り組みが望まれる中で、各地域のルールを理解し、遵守することは非常に重要です。

そのため、住民同士や行政との情報共有も不可欠です。

ゴミ回収のための準備

ゴミ回収をスムーズに行うためには、まず必要な準備を整えることが重要です。

これは環境保護にも寄与し、地域社会にも良い影響を与えます。

ここでは、ゴミの分別と出し方、そしてゴミ袋の選び方と使用法について詳しく説明します。

ゴミの分別と出し方

ゴミの分別は、リサイクルを促進し、埋立ごみを減少させるために欠かせません。

多くの地域では、ゴミは大きく「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ」の3つに分類されます。

可燃ごみには、生ごみやプラスチック製品が含まれ、主に焼却されます。

不燃ごみには、ガラス瓶や金属製品があり、焼却されずに埋立てられます。

資源ごみでは、紙製品やペットボトルなどが再利用される対象です。

正しい分別を行うためには、地域のルールを確認することが重要です。

各地域によって分別の基準が異なるため、自治体のホームページや広報物をチェックすることが推奨されます。

また、分別の際は、同じ種類のゴミを一つの袋に集めることが大切であり、汚れた物や混合されたごみは資源回収に使えない場合があります。

出し方については、収集日や時間に注意が必要です。多くの自治体では、曜日ごとにゴミの種類が設定されており、正しい曜日にごみを出さなければなりません。

さらに、出す時間帯も決まっていることがあるため、自分の住んでいる地域の取り決めを必ず把握しておきましょう。

ゴミ袋の選び方と使用法

ゴミ袋の選び方も、回収を円滑に進めるための重要なポイントです。

自治体によっては、指定されたゴミ袋を使用することが義務付けられている場合があります。

この指定袋は、収集の際に中身がわかりやすく、袋の強度も求められます。

通常、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみそれぞれに対して異なるゴミ袋が用意されています。

袋の使用法については、強度や容量を考慮し、自分の家庭に適したサイズを選ぶことが大切です。

特に可燃ごみの場合、満杯の状態で出すと破れる可能性があるため、余裕を持った形で出すことが望ましいです。

また、袋の口をしっかりと結び、中身が外に漏れないようにしましょう。

さらに、環境保護の観点から、できるだけ再利用可能な袋を使うことも重要です。

例えば、リサイクルできる布製の袋や、生分解性素材の袋などの選択肢も増えています。こうしたエコな選択を心がけることで、持続可能な社会の実現に寄与することができます。

このように、ゴミ回収の準備は、単にルールを守るだけでなく、環境への配慮を持った行動に繋がります。

地域のルールを理解し、正しい分別と適切なごみ袋の使用を心掛けることで、地域社会への貢献と環境保護の観点を同時に考慮することができるでしょう。

近隣住民とのコミュニケーション

近隣住民との良好なコミュニケーションは、地域社会の発展や生活環境の改善にとって非常に重要です。

特に、ゴミ出しに関する情報共有は、地域全体の衛生管理や環境維持に深く関与しています。

このコミュニケーションがうまく機能すると、ゴミ回収の効率が高まり、近隣トラブルを避けるための手助けとなります。

ゴミ出しに関する情報共有

ゴミ出しに関する情報共有は、近隣住民同士の信頼関係を築く一つの手段です。

日本の多くの地域では、ゴミの回収日は決まっており、適切な分別が求められています。

しかし、個々の家庭でのしっかりとした理解がなければ、誤って異なるゴミを出してしまい、回収されないことも少なくありません。

このような問題を未然に防ぐためには、地域内での情報共有が非常に役立ちます。

例えば、住民同士で開催する定期的な集まりや、掲示板、SNSグループなどを利用してゴミ出しのルールや収集日を周知することが考えられます。

特に引越しや新たに居住する住民に対しては、詳細なルールを伝えることが重要です。

そうすることで、ゴミ出しの不備を減らし地域の環境を良好に保つことが可能です。

地域活動への参加の重要性

地域活動への参加も、近隣住民とのコミュニケーションを深める重要な方法です。

地域で行われる環境清掃活動やゴミ分別ワークショップに参加することで、住民同士の絆を強めるだけでなく、地域のルールや文化についても理解が深まります。

これにより、自然にゴミ出しに関する意識が高まるでしょう。

さらに、地域活動においては、実際にゴミを分別・回収する経験を通じて、その重要性について実感を伴って学ぶことができます。

例えば、清掃活動を通じて配布された際に実地に分別を行うことで、家庭でもどのゴミがどのカテゴリに該当するのかを明確に理解する一助となります。

このような理解を深めることで、自己の意識が変わり、より責任を持ってゴミ処理に関与するようになることが期待されます。

また、地域活動を通じて作られた関係は、何か問題があった際の迅速な情報伝達や対応にも役立ちます。

近隣の住民が互いに助け合い、情報を共有することで、地域全体がより住みやすい環境に進化します。

このように、コミュニケーションを強化し、地域活動に積極的に参加することは、結果的にゴミ出しに関する問題を解決に導く道しるべとなるのです。

ゴミ回収が行われない場合の対処法

ゴミ回収は、私たちの生活において非常に重要なサービスですが、時には予定通りに行われないことがあります。

特に、ゴミが回収されない場合は、その原因を突き止めて適切に対処することが求められます。

本記事では、ゴミ回収が行われない際の対処法について詳しく説明します。

市区町村への問い合わせ方法

まず最初のステップは、ゴミ回収が行われない際に、市区町村への問い合わせを行うことです。

市区町村ごとにゴミ回収の担当窓口が設定されていますので、まずはその連絡先を確認しましょう。

多くの場合、各市区町村の公式ウェブサイトに連絡先情報が載っています。

電話、メール、または公式ウェブサイトの問い合わせフォームを利用して、具体的な状況を報告することが重要です。

問い合わせの際には、次の情報を整理しておくと良いでしょう。

まず、回収予定日と実際に回収されなかった日を伝え、その後の状況について詳細に説明します。

また、自宅の住所やゴミの種類を明記することで、担当者が迅速に対応できるようになります。

さらに、過去に同様の問題が発生している場合は、その旨も伝えると、よりスムーズに解決が図られることでしょう。

解決策の提案と実践方法

次に、ゴミ回収が行われない場合の実践的な解決策を考えてみましょう。

まず最初に、回収が行われなかった理由の把握が必要です。場合によっては、環境要因(悪天候や地域でのイベントなど)が影響していることもあります。

この場合、次回の回収日には問題が解消されることが期待されます。

それでもなお、定期的にゴミが回収されない場合は、近隣住民と情報を共有することも有効です。

地域の住民同士で協力し、定期的に集会を開くなどして問題を話し合い、意見を出し合うことで、より多くの情報を得ることができます。

また、状況が改善されない場合は、自治体の地域活動や住民協議会に参加することで、より積極的に解決に向けた行動を取ることが可能です。

最後に、ゴミの分別や出し方に関するコミュニケーションを強化することで、未回収の原因を前もって防ぐことができます。

地域全体でゴミ出しのルールを再確認し、適切に守ることで、回収が行われないリスクを軽減することも重要です。